2025年9月26日の道議会予算特別委員会、出産前後の収入減少は自営業も農業もフリーランスも同じ。道は、「市町村の意見把握する」と応じました。

働く女性が出産を選ぶとき、出産で働けない期間の生活費の不安を感じています。ところが、社会保険にはある出産手当金制度が、国民健康保険の場合はありません。(出産手当金は産休取得時の手当金です。産休を取得する健康保険組合に加入している女性会社員に支給されます。)

真下紀子道議に出産手当金創設の要望が寄せられ、2025年9月26日の道議会予算特別委員会で、国保での出産手当金の創設を強く求めました。

働く女性が出産しようとするときに働けない期間の生活費をどうするのか、お金の不安は重要な関心時です。出産育児一時金、出産手当金の他、育児休業や出産後の休業支援、育児のための時短勤務に対する支援の仕組み、新年度から開始となった事業がありますが、出産した全ての女性が同じように支援を受けられる訳ではありません。出産育児一時金は出産による経済負担軽減を目的とした健康保険加入者の出産に対する給付金であります。公的保険に加入している人またはその被扶養者が出産した際に子供一人につき50万円支給されることになっています。会社等の健康保険や国民健康保険、いずれの健康保険でも支給されるものです。出産育児一時金の対象者は、どの様に対象者が定められているのか。まず、伺います。退職後はどのようになっているのか、また保険の種類によって差があるのか。

公的健康保険では保険の種類にかかわらず、出産による経済負担軽減を目的に加入者の出産には出産育児一時金が給付され、子育て世帯の負担軽減のため出産する被保険者の産前産後期間の保険料免除などの支援をおこなっています。

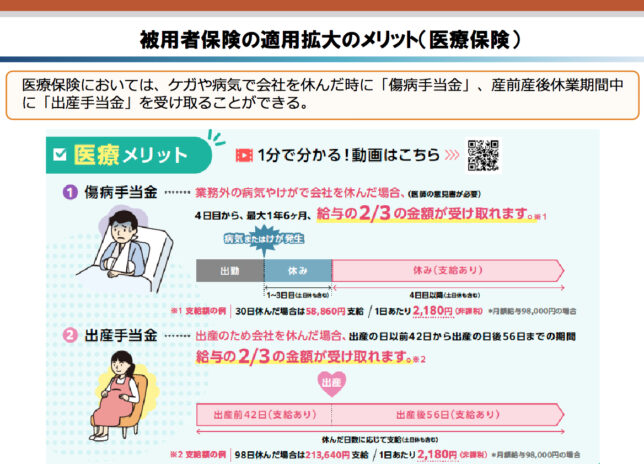

出産前後の休業期間の収入減少に対する所得保障とし、社会保険では出産手当金が給付されますが、国民健康保険では出産手当金が給付がありません。

そこでお大きな違いがあるのが、出産手当金です。出産育児一時金が出産による経済的な負担を軽減する目的なのに対して、出産を理由に仕事を休んだ場合の期間に生活を保障するためには出産手当金があります。出産日の42日前から産後56日の期間までに、仕事を休んだ被保険者が対象のため配偶者などの被扶養者は対象外となりますが、とても頼りになる仕組みです。ところが、この出産手当金は健康保険の種類や加入期間によって異なっていて国保の加入者には出産手当金がありません。

これはなぜなのでしょうか。一番は財源なんですよね。財源がないとやれないんですよ。国民健康保険法第58条2項では、市町村および組合は前項の保険給付として示す出産・育児の一時金または総歳費の支給もしくは給付の他、条例または規約の定めるところにより傷病手当金支給、その他の保険給付を行うことができると明記されています。そしてその他の保険給付には出産手当ても含まれると考えるわけですけれど、これはできる規定と理解してよろしいでしょうか。出産交付金は任意で交付できる。これがまず確認されました。国保の中でも出産手当金は任意給付として実施できると確認できた。

厚生労働省の国民健康保険制度の概要というのがあります。この概要においては4の(1)保険給付の種類の中で、保険給付を例示した後に、これらの他に出産手当金、傷病手当金の給付を行うことができると明記がされていますが、間違えないのか。出産手当金、傷病手当金の給付を行うことができると記載されています。と答弁がありました。

保険による差はないということですね。それでは、医療保険において産前産後の保険料の免除がありますが、その内容を伺うのと、国保と社会保険の相違についても説明願います。出産育児一時金は出産による経済的な負担軽減を目的とした健康保険加入者の出産に対する給付金です。若干の違いがあっても、ほぼ変わらない仕組みだということですね。

国民健康保険法と事務概要には、「市町村及び国保組合は、出産手当金、傷病手当金等の任意給付はできる」と明記されています。コロナ禍では被扶養者への傷病手当金支給の実績もあります。しかし、出産手当金は財源がなく、全国にも例はありません。

そこでお大きな違いがあるのが、出産手当金です。出産育児一時金が出産による経済的な負担を軽減する目的なのに対して、出産を理由に仕事を休んだ場合の期間に生活を保障するためには出産手当金があります。出産日の42日前から産後56日の期間までに、仕事を休んだ被保険者が対象のため配偶者などの被扶養者は対象外となりますが、とても頼りになる仕組みです。ところが、この出産手当金は健康保険の種類や加入期間によって異なっていて国保の加入者には出産手当金がありません。

これはなぜなのでしょうか。一番は財源なんですよね。財源がないとやれないんですよ。国民健康保険法第58条2項では、市町村および組合は前項の保険給付として示す出産・育児の一時金または総歳費の支給もしくは給付の他、条例または規約の定めるところにより傷病手当金支給、その他の保険給付を行うことができると明記されています。そしてその他の保険給付には出産手当ても含まれると考えるわけですけれど、これはできる規定と理解してよろしいでしょうか。出産交付金は任意で交付できる。これがまず確認されました。国保の中でも出産手当金は任意給付として実施できると確認できた。厚生労働省の国民健康保険制度の概要というのがあります。この概要においては4の(1)保険給付の種類の中で、保険給付を例示した後に、これらの他に出産手当金、傷病手当金の給付を行うことができると明記がされていますが、間違えないのか。出産手当金、傷病手当金の給付を行うことができると記載されています。と答弁がありました。

国の多様な働き方の推進によって自営の個人事業主や、フリーターを選択する方々が増えています。働いていても収入が不安定な場合が多い方々が、多く加入している国保では出産手当金がないことになっています。給付できるけれど、されていません。同様に対象外となっている傷病手当についてはコロナ化で被用者に給付された経緯があります。この時は事業主は対象外だったが、皆さん働けなくなる事で減収となるのは同じではないでしょうか。道は国保加入者には出産手当が必要ないという考えなのか。

国は、「市町村国保加入者の就業・生活形態は多様なため、出産時の収入減少の形態も多様で、妥当な支給額の算定が難しい」として、出産手当金の創設に背を向けています。

減収の形態は多様だという事を理由におっしゃっていますが、出産することで収入は減少するということは認められますか。

収入は減少するんです。働く人が働けなくなったら、減少するんですよ。その金額についてはわからないとおっしゃっていますが、前年度の所得を確認できなくても、保険料は決められるではありませんか。ではなぜ出産手当は見込めないのでしょうか。おかしいのではないか。おかしいと、ちゃんと考えてください。加入している保険によって、支給されない格差がある状況がわかります。国保の払えないくらい高い保険料を支払いながら、出産という大事を果たす、命がけの大事を果たす、そのことのを果たす女性に、あまりにも不公平な対応ではないかと考えますが、そうは、お考えになりませんか。

働く女性の心と体の応援をする仕組みの充実を怠ってはいけません。

出産交付金は任意で交付できる。

「出産手当金が給付されない道内の出産数の約1割は国保加入者の出産です」と真下道議は説明しました。「個人事業主やフリーターという働き方を選択する方々が増えている中、事業主であっても産前産後は働けなくなって減収になるのは同じです。

出産時の所得保障は不可欠です。コロナ禍では被用者への傷病手当金給付実績もあり、前年度の所得がわからなくても保険料は設定される。払えない程高い保険料を納めながら、出産という大事を果たす女性にとってあまりに不公平な対応」だとのべ、国保の出産手当金の創設を強く求めました。

古岡昇保健福祉部長は、「国は、出産手当金を全国的な制度とすることは、所得保障としての妥当な支給額の算定が難しいこと、多様な被保険者間の公平性や財源確保にも課題があるとの見解、市町村国保の任意給付にも同様の課題が生じる」と答えました。一方「国は、短時間労働者等の国保から被用者保険への適用拡大を段階的に進め、出産手当金が受給可能となる。こうした国の動きを踏まえ、市町村の意見を把握する」と応じました。

傷病手当金 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

国保の払えないくらい高い保険料を支払いながら、出産という大事を果たす、命がけの大事を果たす、そのことのを果たす女性に、あまりにも不公平な対応ではないかと考えますが、そうは、お考えになりませんか。

働きながら妊娠出産を迎えるために、働く女性の心と体の応援をする仕組みの充実を怠ってはなりません。新年度から、妊婦のための支援給付が始まります。医療機関で胎児心拍が確認できれば、妊娠として申請できるわけです。5万円+子供の人数×5万円が給付されます。しかしこれだけでは、生活費の保証、子供の養育のための費用には、全くとどかないのです。国保加入者は貯金していないと産めないというのでしょうか。休業期間を短縮して我慢して生めということなのか。生活はどう保証されるのか、自己責任なのでしょうか。

令和6年(2024年)10月から従業員数51人以上の企業は正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者についても社会保険の加入が義務となっています。

令和6年11月11日

厚生労働省、日本年金機構 厚生年金保険部のPDF資料より抜粋