原発マネーで最終処分場誘導 2020年11月12日(木)

決算特別委員会 知事総括質疑で真下紀子道議が質問

最終処分場は 「安全基準なし」「環境影響調査なし」「処分量天井知らず」道議会決算特別委員会で、泊原発関連の原発マネーは36年間で1743億円、立地地域が原発マネー依存から抜け出せない実態を明らかにした真下議員。高レベル放射性廃棄物最終処分場問題でも、原発マネー-による誘致誘導、巨大な施設にもかかわらず環境調査は対象外、処分量は天井知らず、規制基準はないなど、最終処分場の危険性に関する重要な答弁を引き出しました。

2020年11月11日定例第4道議会 決算特別委員会 【経済部所管】

【原発マネー1743億円の給付金 4つの交付金(36年間)】

【(電源三法交付金)道と町村】原発2011年泊原発の交付金(S59〜R1)36年間 道177億円 泊257億円 共和66億円 岩内111億円 神恵内56億円、地域の振興や福祉に使用の合計667億円。

【周辺住民の電気料の給付】原子力立地給付金32億円(原発周辺の住民への電気を利用する方々に給付)。

【固定資産税収入】収入額 泊647億円(道195億円)。

【核燃料税(S63設置)】は道の収入として31年間で200億円(核燃料の価格に課税)、(H25からは核燃料の価格がなくても熱出力の課税として道民の電気料金から徴収し道に収入で入る仕組みに変更)

「国の手法は巨額の交付金での合意形成」と道 原発マネーと同じように、多額の交付金によって誘導する最終処分場の決定は絶対に許されないとする真下議員に、道は、「科学的特性マップを示し、巨額の交付金を前面に出して公募する国の進め方は、様々な考え方を持つ地域住民の合意形成を図ろうとする印象がある」と答弁。真下議員は、「法では、最終処分場に一度応募をすれば、選定対象となる」とのべ「国民的コンセンサス、科学的な知見の上に、時間をかけて話し合うことが最も大事」と主張しました。

環境影響の調査対象外 北大構内相当の地上施設とその5倍となる巨大な地下施設が及ぼす自然環境への大きな影響をどう把握するのか、真下議員が質問。

道は、特定放射性廃棄物最終処分施設は、環境影響評価法の対象事業ではないうえ、道の環境影響評価条例の対象外と答弁。真下議員が、対象にすべきではなかったかと重ねて問うと、道は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく建設のため、その安全性については、国において、厳格に審査等が行われるものと考えている」と無責任な対応に終始しました。

1000年しかもたない容器 特定放射性廃棄物の埋設後の影響について、道は、原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOによる説明を繰り返し、「ガラス固化体を封入する金属製の容器であるオーバーパックは、放射能レベルが高い初期の安全性を確かなものにするため、放射能が大きく減衰するまでの少なくとも1,000年間については、ガラス固化体を地下水に触れさせないという機能が求められる」「それ以降の期間はその機能が失われても、オーバーパックを包む、 粘土などでできている緩衝材などが人工バリアとしての機能を維持するほか、水を通しにくい岩盤が天然バリアとなり、安全性を確保する」「地層処分においては、様々なリスクを考慮して最終処分場の立地場所の選定と設計を行うことで、長期に渡る安全確保を図る」と答弁。また、自然現象による事故は発生することが考えにくいと前置きし、「地上における放射線量は、国際機関の勧告における事故後の回復や復旧の時期の水準の範囲に収まる」と強弁しました。

安全基準・規制基準なし オーバーパックは1,000年後までしか保たないということが明らかになったと指摘した真下議員。影響を過小評価し、超長期の安全な管理を考えているとは到底考えられないとのべて、規制組織と安全基準を質しました。

道は、「最終処分地選定後、原子炉等規制法に基づき、基本設計、建設、操業などの各段階で、原子力規制委員会の審査や検査などを受け、安全性が確認される」と答えましたが、「審査や検査の具体的内容や基準は、今後整備される」と述べ、何も決まっていないことを認めました。埋め戻し後の安全基準等についても、道は、「安全基準については、今後国で定め、施設閉鎖後のモニタリングについては、施設の設置主体であるNUMOにより行われる」と表明。しかし、これは、前日に道が国に問い合わせて初めてわかったことです。道民には全く知らされたことはありません。

最終処分量は天井知らず 低レベル放射性廃棄物のうち、半減期が長いウランより原子番号が大きい放射性核種を含むものであり、使用済燃料の再処理や、再処理によって回収されたウランやプルトニウムを発電用燃料に加工する工程等で発生するTRU廃棄物というものも地層処分されます。TRU廃棄物のうち、比較的放射能レベルが高く、半減期が長いものは、最終処分法において地層処分の対象となる第二種特定放射性廃棄物に該当。国内での貯蔵量は、平成19年3月末時点で、約3,231立方メート ル、今後の発生量の見込みは明らかにされていないと道が説明。最終処分施設の規模は、19,000立方メートル以上必要だとするだけで処分量は、どれだけ増えるかわからないものだと判明しました。

鈴木知事、条例遵守繰り返すだけ 政府と青森県は、「核燃料サイクル協議会」を開催し、青森県を核の最終処分地としないことで同意しています。一方、鈴木直道知事は、道条例の順守を繰り返し、「現時点で受け入れる意思がない」と繰り返すだけで、まったく及び腰です。

2020年11月12日の知事総括質疑で、条例遵守だけで、核のゴミを道内に持ち込ませないことができるのか、と知事に迫りました。知事は、「条例の趣旨を国にお伝えし、概要調査に移行しようとする場合、現時点で反対の意見を述べる考え」「経済産業大臣から、知事の反対があれば、次の調査に進まないとの回答を得ている」と繰り返すだけで、実効性を伴う国との合意を取ろうとはしません。

道議会 2020年 決算特別委員会 知事総括質疑

36年間1743億円原発マネー投入

令和2年 決算特別委員会 総括質疑

開催状況(経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー課)

開催年月日 令和2年11月12日

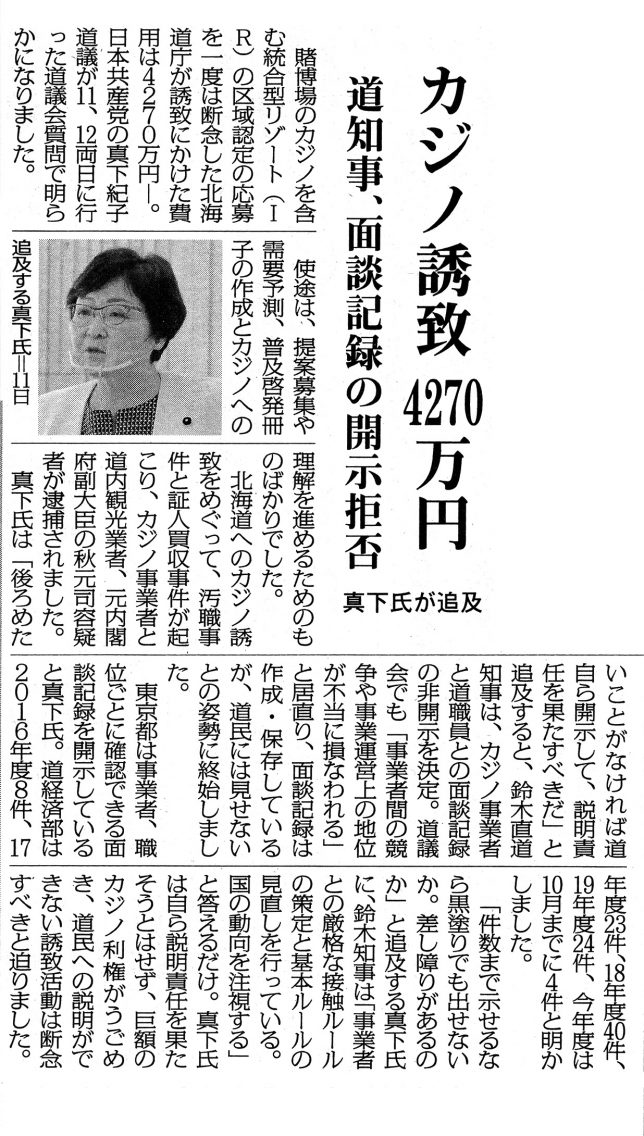

質 問 者 日本共産党 真下 紀子 委員

答 弁 者 鈴木知事

質問と答弁の一部を写真したの下記に掲載

質問者 真下紀子道議 原発マネーの受け止めについて 分科会審議で、泊原発に関する原発マネーといわれる 国からの交付金・給付金、税収の合計額が約1,743 億円に上ることを初めて明らかにいたしました。福島第 一原発事故以降、ここ10年で800億円近く増えてい るわけです。交付金は立地地域の振興や福祉の向上に役割を果たしてきたと経済部は答えていますが、人口減少は、2014年比で後志管内の他町村に比べて、岩宇4 町村は7.3%も人口減少が進んでいます。神恵内村で は財政力指数が実に0.09という極めて厳しい財政状 況となっておりまして、最終処分場選定への応募の理由 とも言われています。これまで本当に地域にとって有効に使われた結果、こうなっているんだと知事は胸を張って、主張できるんですか。

再質問 原発マネーの受け止めについて そうやって原発マネーに縛られる構図を作ってきている訳ですけど、通常は十分な地方交付税を充てるのが自 治体のあり方ではありませんか。他の自治体では歯を食 いしばって頑張っているところもあります。本当に知事 がですね、原発マネーが地域振興や福祉の向上に効果が あったというのなら、なぜ、人口減少に歯止めがかから ないのか、なぜ厳しい財政状況が改善されないのか伺い ます。

道における原発マネーについて それが原発マネーに依存していては抜けられないということを申し上げているんです。それで北海道の方なん ですけども、交付金と税収併せて、36年間で約573 億円を原発マネーに依存してきました。泊原発の稼働を 前提としながら、この依存体質からどうやって抜け出す ことができるんですか。

鈴木知事答弁 泊発電所の立地地域への交付金についてでありますが、これまで原発立地自治体などへ交付されてきたいわ ゆる電源三法に基づく交付金は交付目的や交付対象に応 じ、公共用施設の管理・運営や整備、保健福祉サービス の提供といった事業に活用されております。これらの事 業を通じて立地地域の振興や福祉の向上に役割を果たし てきたと考えているところであります。道としては、地域において産業の振興や地域住民の皆 様の福祉の向上を図ることは重要であると考えておりま して、本交付金事業はもとより、国や道の様々な施策も 活用するなどして、立地地域の振興に向けた取組を促進 していく必要があると考えております。

立地地域への交付金についてでありますけども、私としては、各町村は地理的条件や人口の構造や産業の状況、 財政状況も含めましてそれぞれ異なる環境にあります。 そうした中で、産業の振興や地域住民の福祉の向上に取 り組んでいるというふうに受け止めてます。

泊発電所に関する道の交付金などについてでございますけども、国から道に交付されている交付金については 国の交付要綱に基づきまして、防護服や放射線測定器と いった緊急時に必要な資機材の購入など主として原子力 発電所周辺地域の住民の皆さまの安全対策等に使ってき たところでございます。また核燃料税収入と、泊村の大規模な償却資産に対す る固定資産税収入は、道の税収全体の約0.2%となっ ておりまして、道が、こうした交付金や税収入に依存し ているというご指摘はあたらないのではないかと考えて おります。